▲“民间公益救助”纪实系列第六篇

▲受访人:贺成福(甘肃岷县流浪脑瘫儿童的父亲)

▲受访时间:2011年,2012年

作者按:与本系列前几篇采访文章相比,该救助项目我亲自参与其中,不仅是采访者,也是亲历者,故本文的第一人称不再是受访对象,而是我自己。

01

2011年11月26日,深冬。大风。

这一天是朋友国琨和超姐举办婚礼的大喜之日,早晨9点45分左右,我们一家四口从望京赶到位于天通苑附近的教会门口。

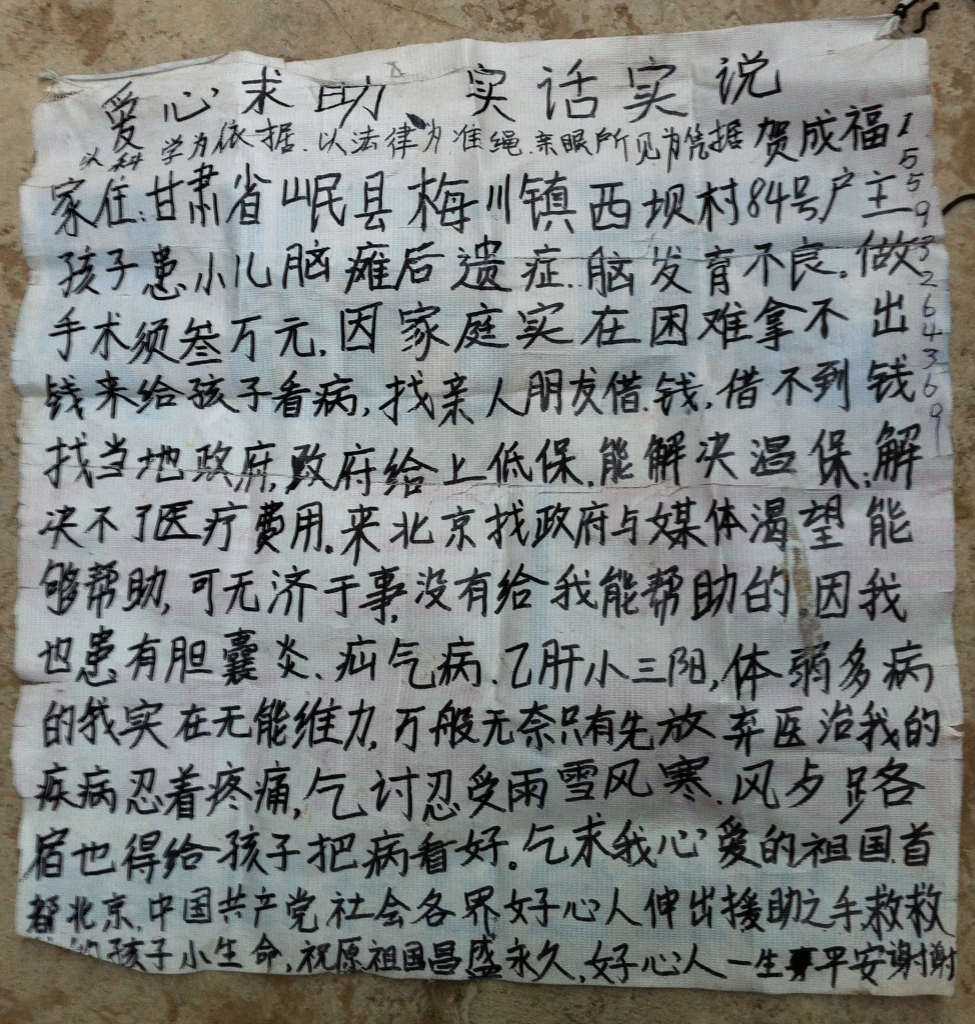

刚下出租车,我就注意到几米远处,一位衣衫褴褛、形容憔悴的中年男子推着一辆残疾轮椅蹒跚而行,车上似乎还躺着一个孩子,车下则贴着一块麻布袋,上面密密麻麻写着文字。他走得很慢很慢,一边走,一边朝教会门口望着,目光里充满了疲惫、期盼、求助……

这是我们司空见惯的身影:流浪汉的身影,职业乞丐的身影,无家可归者的身影;在马路上,天桥下,街巷中,茕茕孑立,喁喁独行的身影;真真假假令我们既同情又怀疑且防备的身影……

婚礼即将开始,5岁的女儿还要当花童,丈夫已经带着孩子们匆匆上楼了。我对自己说,你又能做什么呢?还是别多事了。一边朝台阶上走去。

但那个身影,那种目光始终让我无法释怀,突然想到迦拿婚宴上的耶稣,如果他也出席今天的婚礼,主会怎么做呢?我突然明白了什么……于是,转身走下了台阶。

走近他们,才发现躺在轮椅上的孩子竟然是个脑瘫儿,他包裹在一件极为肮脏的大衣里,吐着口水,不住痉挛。而看护孩子的那位中年男子,则拿着一块干巴巴,脏兮兮的面包,手忙脚乱地试图喂他。

我仔细地看了看轮椅下那长长的求助文字。

面对这样沉重的苦难,缺乏阅历的我完全不知道该如何是好,但我知道一点,我应该尽可能帮他们。因为,那个男孩的脑瘫,绝不是装出来的。这是一个急需救助的小生命。

突然,我想到教会做社会关怀小组的何阿姨。于是我请他们务必在原地等我一下,然后飞快跑到三楼婚礼现场去找何阿姨,却得知,何阿姨今天生病未来。

我只好求问杨阿姨和李敬姊妹。她们听了很震惊,杨阿姨连大衣也顾不上了穿,就随同我来到楼下了解情况。

“你们吃早饭了吗?”我问到。

“还没有,我想去给娃娃买碗粥。”流浪汉疲倦的回答。

“你们住在哪里?”我继续问到。

“走到哪里,睡到哪里,路边躺躺睡睡算了。”流浪汉继续疲倦的回答到。

虽然只是浅浅的回答,但却经历多少深深的辛酸!

阵阵寒风吹过时,我冒险做了个决定,让他们先到教会婚礼现场去,喝杯热茶,吃些点心,起码暖和暖和身子,然后再想下一步该怎么办。

02

其实,他们衣着如此的肮脏破旧,身体又散发着极为浓重的臭味,而这一天教会却是在举办婚礼,洁净的,崭新的,美好的,馨香的婚礼……

于新人而言,于讲究吉利的中国婚庆传统而言,我觉得有些冒犯和唐突。然而,也顾不得这么多了——救人要紧。

所幸,婚礼现场的后厢还有一个接待室。我将流浪的父子安顿在那里。

一旁在默默准备婚礼茶点的姊妹们并未嫌弃他们身上的异味,反而热心地还拿来热水和食物;

而阿鹏弟兄和玉祥弟兄还费了九牛二虎之力才将那个铺着褥子的笨重轮椅抬上来。不知怎地,竟让我想起圣经中那四个将瘫子连同褥子一同从房顶上吊下来,带到耶稣身边迫切寻求医治的朋友。

随后又碰到翠翠姊妹,我才知道,这对脑瘫父子在教会门口张望是事出有因的:几天前,学生小组的红梅小姊妹在海淀区碰到了他们沿街乞讨,心生怜意,就写下在昌平区的教会地址,让他们周日到教会来想办法。但他们求助心切,周六就一路奔波赶到这里。

其实,周六教会的大门都是关闭的,只是,正好今天有婚礼,正好又被我遇见而已。然而,一切又岂是巧合?

在进一步的询问下,我了解了这一家人更多的苦难。

这位父亲叫贺成福,1969年出生,今年42岁;这个孩子叫贺天赐,2006年出生,今年6岁;出生时缺氧不足,引发了医疗事故,又没有尽早治疗,导致严重残障。

他们之前生活在甘肃岷县定西地区。众所周知,泯县是中国最贫困的县级市之一,而梅西村又是全国最有名的乞丐村之一。

这饱受苦难的一家子,孩子残障,孩子母亲也有些精神异常,时常会发作;孩子父亲自己也患有疝气、胆囊炎、乙肝小三阳等多种疾病。所以,用贫病交加来形容这一家人的处境,毫不为过。

2010年,由于生活困难,温饱都难以维系,一家人前往成都谋生。不料刚到成都不久,贺成福的妻子,小天赐的母亲牟立霞,就突然精神病发作,并意外走失。这位1984年出生,今年才27岁的女子,成为生死未卜的失踪人口……

贺成福悲痛万分,觉得已经失去了妻子,不能再失去儿子,就是沦落街头,也得将儿子的病治好!

小天赐曾经在甘肃岷县人民医院诊断过,医生说要花二三十万才能治好。

二三十万对他们来说,可谓一个天文数字,虽然,他们有低保证和残疾证,也享有农村医疗,但根据当地政策,他们必须先凑齐这二三十万,做完手术康复,才能予以部分报销。所以,也只是望洋兴叹而已。

后来,他不知从什么渠道了解到,河北有一家华康脑瘫专科医院,只需很低的费用就可以治好脑瘫,求医心切的他便带着孩子千里迢迢来到该医院,做了多普勒和脑电图,进行了初步诊断。

结果是:1、小儿脑瘫后遗症;2、脑发育不良;3、多动及注意力缺陷综合征。

据检查,孩子五脏六腑都没有什么问题。所以贺成福很认真地对我强调:华康医院的医生说了,只要3万元,娃娃的病就能治好!

只要3万元!这让贺成福激动万分,2011年10月19日起,他带着病得痊愈的美梦,在麻布袋上写下上面的求助信,开始他在北京风餐露宿的乞讨生涯……

03

真的只要3万元吗?当我电话咨询专门做脑瘫救助的资深人士,朋友却言之凿凿地回答:“不可能!脑瘫的治愈是一个长期的过程,很少能靠几万元的一次手术就能医治的!”

我听得心头一冷,难道这位父亲在说谎吗?难道他是故意拿脑瘫孩子当幌子敛财吗?

我开始有点不安了,为了查明真相,便请求他把孩子的诊断报告和病历给我看一看,谁知,他却说流浪街头时给丢了。有这么巧的事吗?这更加深了我的不安。

恰好当时,一些有社会阅历的弟兄姊妹也好心提醒我,这样的乞丐大街上太多了,最好要知根知底,了解清楚,防人之心不可无;而且即使他们需要帮助,我个人的力量,以及我们教会的力量也太单薄,没办法管那么多,还是让机构介入好了。

我顿时脑子里乱乱的,真的还是假的?帮还是不帮?帮到什么程度?如何既有爱心又不失智慧?一系列问题让毫无经验的我手足无措。

而此刻,婚礼也已经进入了尾声,我这才想到他们接下来的住宿问题,总不能让他们重新露宿街头吧。我首先想到的就是收容所——不管他说的是真是假是虚是实,还是让政府来过问吧。本来这事也应该政府部门来管。

于是,我开始打114,又打110,再打天通苑派出所。然而,结局一律是推诿或占线。我不禁烦躁起来。

幸好,也曾经收养过脑瘫孤儿的刘梅姐提醒了我:“小鱼,我觉得这人不象是骗子,我观察过,他喂孩子那么地耐心和细心,只有亲身父亲才可能做到这样有爱的。”

只是这样淡淡一句提醒,让我突然间笃定下来。我回想起很多细节,直觉告诉我,这个父亲是真诚实在的。我应该继续帮助他们,而当务之急是给他们找一个住处。

更让我得到激励的是,婚礼结束时,新郎国琨居然走过来,将100块钱递到我面前说:“这是我爸爸让我转交给那对脑瘫父子的。他说今天他们能来到我的婚礼上,也不是偶然,济人危难,理当相助……”

国琨的父亲并不是信徒,按照一般的传统风俗,理当对此事不悦才对,然而老人家竟然能有这样宽广的胸襟,令我深深感恩。

我开始跑出门外,一家一家问旅馆,心里也多少担心旅馆为避免麻烦,不愿意收留这样的乞丐。还好,我实话实说,最后老板也同意了:一个晚上120元。

就在我和丈夫陪着这对父子去旅馆的路上,从西藏刚来北京暂居的宣教士宋弟兄夫妇问我:“你下一步怎么办?”

我苦笑着摇头。

宋弟兄提醒到:“脑瘫不是一天两天的事,起码也要好几个月,你今天给他们找给旅馆住下,明天后天呢?总不可能一直住旅馆吧。我建议你还不如帮他们租一个费用低时间长的地方。”

其实我也曾这么想过,但哪里去找呢?

宋弟兄笑着说:“我住的村子就有啊。正好我家隔壁租户昨天刚搬走。要不去看一看?”

真是柳暗花明又一村。我不由得默默感恩。

我让弟妹先把我家两个孩子带回去,又让丈夫陪我一起去村里看一看。而伟峰这位乐于助人的小弟兄一路上帮着这对父子抬轮椅,提行李,跑前跑后,出了大力。

04

尘土飞扬,寒风萧瑟中,我们几人坐966公交车来到昌平天通苑郊区的白庙村。村子里都是本地农民的自建房。道路还是弯弯曲曲的泥泞路,荒芜的很。

然而,就在这里,我们看到了宣教士宋弟兄夫妇的“家”,不足10平米的空间里,一小床,一旧柜,一简易沙发。然后就什么也没有了。一口行李箱,就是这位宣教士一家四口的全部家当。

当时,我的眼泪就忍不住掉了下来,对丈夫说:“看,这就是完全舍己生活的见证!我们真没法比!”

宋弟兄的妻子,一位从法国学完声乐硕士,却选择去西藏传福音,选择嫁给清贫的传道人,选择抱着两个小女儿浪迹天涯的80后小女子,此时此刻,站在家徒四壁的房间,朴素,消瘦,然而,脸上却洋溢着平安喜乐。

“物质生活越简单越好,我们随时准备四海为家。”她安静的对我说。

他们家隔壁那个空着的房间更黯淡,因为窗户很高很小,有点像电影里破败的看守所。

但不管怎样,这里,有热水可以洗澡,有暖气可以避寒,有个简单的住处可以休息。

我们问贺成福愿不愿意将就着住下来,他很实在地说:“其实我流浪北京这么多天,一直想找个地方能好好睡一觉,别人都嫌弃我们……这个地方真的太好了……”

这些话深深击中了我。

我这才意识到,依然有那么多食不果腹,衣不蔽体,家不可归的人,就在北京,就在身边!

房东要求我们起码租两个月以上。于是丈夫交了1100元,以我的名义签了两个月的租房合同。

临走之前,我们为他们祷告。因为村里有人信主,贺成福也多少耳濡目染,便主动提出自己想祷告,他声音哽咽,情词恳切,风餐露宿无家可归者的祷告,让人泪目。我们便从此叫他贺弟兄。因他是我们的弟兄。

我们夫妻天黑才赶回家。

丈夫突然说:“刚才朋友发给我一个最新数码产品的降价购买。链接,要是平时,我没准就买了,不过,今天,去村子看了这样一群人的艰苦生活,我决计不买了。”

听罢,想笑。安舒、康泰、平稳、消费中的我们。

丈夫又说:“你知道那孩子的病历是怎么丢的吗?你还记得前些天北京下特大暴雨的那个晚上吗?(注:北京7·21特大暴雨日)那晚,贺弟兄带着孩子在某医院门口避雨,却被赶出来了。贺弟兄哀求说,‘我出去淋雨没关系,可孩子会淋坏啊,能不能让孩子在这里呆一宿?’对方答应了。但是,当第二天清晨,贺弟兄去医院接孩子时,却找不到孩子,才知被人竟给塞到收容所去了。他跑到收容所才发现,孩子被搁在一边,孤零零的,而轮椅里所有证件都不翼而飞了。所以,贺弟兄并没有撒谎,是我们误会他了……”

听罢,想哭。贫困、流离、驱逐,受辱中的他们。

05

第二天就是周日了,贺弟兄早早就带着小天赐来到聚会中。

我们把小天赐放在主日学房间的地垫上,我默默地陪他玩。

他尽管无法像正常孩子一样站立,却依然有着正常孩子那样的好奇心和求知欲,一双童稚的大眼睛滴溜溜地向四处打探着;

他尽管身体孱弱,四肢无力,却依然不屈不休地使劲在地上翻滚着,匍匐着,摸索着……甚至有一度,居然还坐了起来,并扶着沙发站了几秒钟。

看到这个孩子小小的身体充满了渴盼和勇毅,我们都一致认为他不是那种非常严重的脑瘫,都满心期待康复的奇迹发生;

当然,他也有严重抽搐的时候,刘利、赵阿姨等敬虔的姊妹们就会在孩子身边跪下来,同心合意向神祈祷。

聚会结束时,丈夫用PPT将此事向弟兄姊妹们大致讲述了一下。其实,帮助他们,我们心里倒是很平安,但为了能打消旁人的怀疑,赢得公众的信任,我也特意请在北京公安局工作的大学同学帮忙查了一下贺成福的身份证,经查证,确实有其人、其址、其事。

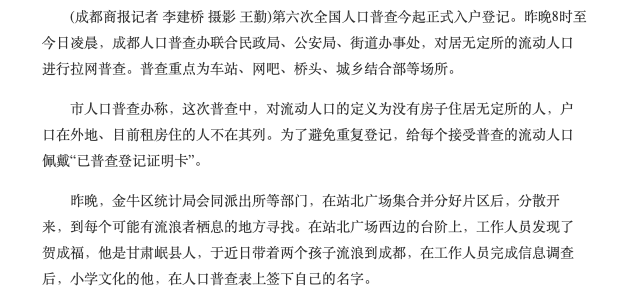

而且,我借助Google搜索引擎也查到,2010年11月在成都某报上登有一则“登记人口普查今日正式入户 成都昨晚拉网普查流浪者”的报道,居然提到流浪者贺成福父子——当然,该报道可不是为了引起人道关怀,而是为了表达和谐社会盛世太平。

不过,虽然官方部门袖手旁观,但在最平凡最朴实的民间,依然有真正的关爱。贺弟兄告诉我,在他流浪北京的这些日子里,曾经遇到过几位帮助过他的好心人。在他那脏兮兮皱巴巴的小电话本里,歪歪扭扭写着几个名字,平凡却珍贵的名字。

请允许我记录一下这些普通人的名字:

缸瓦市吴江龙弟兄——他看见他们没有衣穿,就给他们买了一身过冬御寒的棉衣;

海淀堂祁明姊妹——她见他们没有饭吃,就让他们在自己的小店里吃饭;

久敬庄纪宗正弟兄——他心怀怜悯,塞给他们两千多块钱;

人民大学学生陶椰——年轻的她目睹他们的处境,心里很难过,就写在自己的博客空间里,呼吁朋友们的关注;

人民大学老师宋月萍——她是专门研究流动人口问题的社会学老师,本身就对弱势群体充满同情,看到自己学生的博客后,很热心地主动表示要为他们募款治病,又多次向我提出想看望这对父子……

我一个接一个地打电话给这些关心过他们的陌生人,一是表示我个人真诚的感谢,二是告知对方这对父子近况以及下一步救助设想,三是希望大家集思广益,群策群力。

我本性其实也是软弱的,麻木的,容易动摇的,但当听到电话中这些素未谋面却亲切真诚的声音时,心里的温暖和激励就油然而生。

06

聚会后,海外归来服侍国内同胞的老牧师特意拿出1000元,这雪中送炭的1000元就成为给小天赐开设的基金。

毛阿姨帮他们联系医院,杨阿姨给他们准备食物,何阿姨还特意去他们住所再次探望了一下。

一些年轻的弟兄姊妹将自己家里闲置的被子、毯子、电饭煲、电水壶捐献出来以供他们日用。

不过,我并没有想要以本教会的名义来帮助这对父子,毕竟教会不是慈善机构,所以,帮助他们始终只是我的个人自发行为。我更多还是希望能够找到专门的公益组织来群策群力。

多亏陈辉弟兄,非常热心地向我推荐了一些在北京的民间公益组织,包括天使妈妈、儿童希望、生命树脑瘫之家、365晨光宝贝之家等。

通过他们的网站和视频,我才震惊而惭愧地发现,居然有这么多民间的志愿者,大部分还是如我一样普通的妈妈们,默默奉献着他们的时间、精力,金钱,用实际行动去关爱服侍那些残疾或智障的孩子们。

这些大爱微行的感人见证让我受了极大的冲击——觉得不是我在帮助别人,反而是神在帮助肤浅而狭隘的我扩充心灵的深度和广度。

不过,我也了解到,其实这些民间机构本身大多并没有资金支持,有的自身也在艰难之中,只不过充当类似公益媒体的作用,提供一个公共平台,将需要救助者的具体情况放到平台上,以取得大众的直接捐款救助。

而小天赐到底是怎样一个具体情况,需要如何的医治,需要多少的费用,还不清楚。

所以,当务之急是,先为他做一个彻底检查。

07

接下来的一周,我联系上河北华康脑瘫医院的大夫。

大夫坦言,他们并未保证花3万元做手术就能医治这个孩子,只能说有希望。或许是这位救子心切的父亲误会了医生的意思。

既然如此,小天赐还需要做手术吗?或者说,做手术成功率有多大?

就在我茫然于这个问题时,热情的文杰姊妹打来电话,她帮我联系了博爱医院的骨科专家做检查,该专家医术高明,经验丰富,能够判断小天赐是否需要手术。

周三上午,宋弟兄陪贺弟兄父子穿过大半个北京城去做检查,正如我们所预料的那般,专家断言做手术没有必要,只是浪费金钱和精力而已。就像绝大部分的脑瘫孩子一样,小天赐也只能通过长期而漫长的康复训练来改变。

然而,到哪里去做康复呢?我又有些茫然了。

没想到,宋弟兄正好认识一个在岐黄汉唐中医院学针灸的弟兄,于是,下午就直接带着贺弟兄父子去那里做了针灸。

岐黄汉唐中医院是冯秋菊大夫办的,这位仁心仁术的姊妹听说贺弟兄父子的遭遇后,非常同情,决定让他们每天来诊所免费做针灸,可见,民间处处有真情!

一个星期过去了,我看到小天赐开始扶着桌子站一会了。

又一个星期过去了,我看到小天赐开始推着椅子向前走几步了。

等我再次去中医院看望时,发现他的进步真是与日俱增。在椅子上玩的兴高采烈的,还唧唧咕咕地想表达什么。歪着脑袋,非常可爱。

大夫们不仅帮小天赐针灸,也帮落下一身疾病的贺弟兄针灸。贺弟兄的身体状况也明显好了很多,他逢人就说感谢神。

我问小张大夫,靠针灸能否医治好小天赐?

她说:“不知道,但神都知道。祷告吧,求神怜悯。”

接下来的半个月,贺弟兄带着小天赐早出晚归做针灸康复,每天就吃两顿,一律都是面条或稀饭,也不知孩子营养跟不跟得上。

然而,他们在白庙村的住处没有厨房没有煤气灶,贺弟兄既当爹又当妈,忙里忙外,孩子重,体弱多病的他挤公交时累得都抱不动孩子,还能奢求什么合理均衡饮食呢?

08

接下来,我希望能带小天赐去专家那里做一下脑瘫综合评估,看看孩子语言、智力、体能等各方面情况如何,应该制定如何的康复计划。

随后,我得知河北高邑县有一个“黎明之家”——一群修女开设的专门收养残障孤儿、及帮助脑瘫患儿的康复中心。

这令我非常震惊。因为“黎明之家”最初本是加拿大多伦多的一个残障者康复中心,因哈佛大学教授卢云神父辞去令人称羡的教职,前来此处服侍长达10年,并为其中一个叫亚当的重度残障青年写了一本书《亚当——神的爱子》而闻名遐迩。

但我万万没想到,在中国也同样有一个“黎明之家”,只不过在河北高邑,一个穷乡僻壤之处。无名,无闻,无关注。

但有爱。

这群德兰修会的修女们就是靠着基督的圣爱,从最初照顾在教堂门口捡那些残障弃婴开始,借用40多平米的民宅创办孤儿院,任劳任怨地照顾这些孩子,而今,她们已经默默服侍了18年之久,收留过600多名孤残儿童。

我特意去看了志愿者拍的关于“黎明之家”的视频,很是感动。影片没什么高言大智,不过平常的起居作息呈现而已,但服侍那么多残障孩子,即使一箪食,一瓢饮,于修女们而言,都是芜杂琐碎的粒粒皆辛苦。

然而,当那些身体残缺,面貌走样的孩子们在一起唱赞美诗,并且还能想到为身边那些还没有得救或需要帮助的朋友祈祷时,他们的脸上沐浴着安静柔美的光,宛如赤婴,宛如天使。

卢云神父曾说,展现于他眼前的,不是没有价值的残缺生命,而是一个“静默的生命奥秘”:人的价值不在其所行、所言、或是赚多少钱、有什么样的职业、或是多有名气。亚当的单纯存在,即表达了他是上帝亲爱的孩子,因此值得“黎明之家”的一群人,值得他这个哈佛教授,倾其心力来关顾。

卢云神父也发现,在照顾亚当的过程中,看起来他 是“施者”,亚当是“受者”,其实不尽然。不能说一句话、不能做什么大事的亚当,却披露了基督福音的精髓:拣选“愚者”,为的是要给所谓“智者”铮然作响的暮鼓晨钟。受惠的不仅是亚当,也是卢云,更是许多前来“黎明之家”寻求生命真谛的志愿者们。

而加拿大“黎明之家”的卢云神父所体会的,河北“黎明之家”的修女们体会的,是我在帮助小天赐的过程中才刚刚体会的……比起他们,我感到惭愧。

09

王修女建议贺弟兄父子去“黎明之家”康复中心接受全面的康复治疗。

在“黎明之家”,脑瘫患儿一年需要做3期的疗程,一期一个半月左右,由于地处河北,该中心康复费用会比北京便宜一半,每月只需1500元左右,但他们的康复训练做的非常专业。

我决定尽快为小天赐的康复治疗进行募款。

不过当时,国内并没有什么大型公开的募款平台,2011年12月15日凌晨,我一口气写了一篇7000多字的长文,讲述了他们父子颠沛流离的经历,然后通过向朋友们群发电子邮件这种笨拙的方式来募款。

没想到,我好些大学同学读完后踊跃捐款,很快,我就收到了1万多元的捐助。

2016年12月28日,在王修女的引荐下,我带贺弟兄父子去朝阳区的康复机构“阳光家园”看病,孙丽佳姊妹和一位外国专家热情的接待了我们。

经专家的评估,得出一个令我们意外的消息:小天赐不是脑瘫,而是智障!

关于脑瘫和智障的区别,我无法用准确的专业术语向大家介绍,但总的来说,这是一个好消息——小天赐的身体四肢并无疾病,也无一般脑瘫患儿有脑神经细胞受损的情况,他其实更多是智力停滞的问题。

因为这5年来,由于家长的疏忽和盲目,孩子的脑部没有得到早教开发,他的智力目前就和刚出生的婴儿差不多,只是徒长了一副健全的躯体。正因为智障的头脑无法控制指挥身体四肢的精细动作。给人以脑瘫的假象。

所以,目前的当务之急应该是积极主动地开发孩子的智力。包括我们会适当购置一些婴儿玩具、婴儿图书及音像制品(播放儿童音乐的播放器)给小天赐,以促进他视觉,听觉,触觉、左右脑思维的开发。

这一意外的新消息真的让我非常惊喜和感恩!

2012年元宵节过后,贺弟兄戴着孩子去了黎明之家,从2月中旬到4月初,经过在黎明之家一个半月的治疗,回来之后,小天赐已经能独立走六七步了。

10

返京后,为了方便他们就近治疗,我将贺弟兄父子安顿在我所在的望京的小区地下室……并让他们继续在冯秋菊大夫那里接受针灸治疗。

▲ 小天赐在歧黄汉唐中医院进行康复训练(喻书琴摄)

▲ 小天赐能扶着椅子走几步了(喻书琴摄)

非常难得的是,到了2012年7月底,小天赐已经能平稳地围绕我们小区的操场走一圈了,这真的是一个很大很大的奇迹!(我给他特意照了一组视频,但可惜目前找不到了。)

不过,他的语言发育依然很迟缓,大小便也不能自理。智障问题仍然很严重。

也是在7月底,我发现所筹集到的善款为18390元,所支出费用为16581元,也就是说,小天赐的善款只剩1800元左右。

既然款项所剩无几,我便考虑过是否让贺弟兄父子回老家自谋生路,但我咨询了主治医生和冯大夫,她们却觉得,只要坚持继续针灸,一定会有果效,并承诺让孩子免费治疗。

于是,我继续选择向朋友们募款,让小天赐在北京再治疗一个季度。

我核算了一下最后所需的费用:

1、治疗费用:天赐在冯大夫那里接受治疗时,冯大夫爱心义诊,免去了他们所有的治疗费用,但我也考虑到冯大夫办诊所也很不容易,因此主动提出缴纳治疗费用,让天赐在后面几个月里接受了近10个疗程的针灸治疗,每个疗程是500元,一共12次针灸,现在,冯大夫得知捐款无多,便再度提出无偿帮助天赐继续治疗。

2、住房费用:地下室房租是每月600元,还有几十元的电费水费卫生费。

3、饮食费用:前几个月,地下室附近的小餐馆免费提供一日三顿简单饭食,但最近他们也不再免费供应,所以,每天有大约10元饭费,主要是粥、面条、包子;贺弟兄也开始用电磁炉熬粥喝,他们吃的非常简单粗糙,远达不到康复所需要的正常饮食标准。好在小天赐吃的那么差,居然长得非常壮,这也是一个奇迹。

4、日常生活用品费用:主要是买纸尿裤的费用比较大,其他诸如衣服鞋袜都是好心人送的,贺弟兄非常节俭,从不去地下室开办的澡堂洗澡,因为洗澡一次要8元,他舍不得,都是自己用盆接水给孩子擦洗……

这样算来,他们父子每个月的花费需要大约为1300元左右。

很快,在几位朋友和同学的再次帮助下,我又募到了近7000元。

11

不过,在我为他们募款的同时,身边有一些弟兄姊妹开始担心贺弟兄会对我这种募款救助产生寄生心理和依赖思想,所以建议贺弟兄去找一份自力更生的工作。

这个建议对作为募款人的我而言,是颇有公共舆论压力的。

但最后,我慎重考虑到,由于小天赐的母亲已经走失,身边无其他人照顾小天赐,如果目前贺弟兄将小天赐放到福利院或康复中心去照顾,而出去谋生赚钱,也许是对孩子的不负责任。因为,这会加重福利院或康复中心的负担。实际上,照顾一个智障孩子所要花费的心血和精力比任何的上班族工作要苦要累要累多出好几倍。

所以,目前贺弟兄首要的任务就是学习如何护理智障的儿子,而不是出去挣钱,当然,等到小天赐将来康复情况有稳定好转后,能像一个正常儿童一样交托给他人看护,贺弟兄再考虑出去工作也不迟。

所以,现在贺弟兄并不是在“白吃白喝”,而是在担当一份非常重要而特殊的工作和责任。这份工作和责任真的很艰难,需要信心、勇气和无尽的牺牲。

毕竟贺弟兄也是有其软弱的,他曾自述,他其实还有一个非常聪明健康的小儿子,所以很多人都劝他将又啥又残的大儿子天赐遗弃掉,就当没生老大好了,任其自生自灭算了。

他在风餐露宿的时候,孩子发病而无能为力的时候,最灰暗最艰苦的时候,也动过这样的念头。但最后,他没有这样做。

也许有人会觉得父爱如山这是理所当然的。但在我看来,即使这样的父爱也真的需要很大的恒久忍耐。

我曾听说一个叫韩群凤的绝望母亲,将两个脑瘫儿子杀死然后自杀的真实故事。

由于我自己在女儿得疥疮的那段日子,孩子因为全身奇痒,夜夜啼哭不肯入睡,我精神也深受折磨,有好几次绝望到真有离家出走撒手不管的念头,所以能略微体会贺弟兄当时挣扎的心情。

然而,也只是略微,因为疥疮与脑瘫相比,无论从患难的强度,深度和长度而言,简直是天壤之别。何况,那时,我还有衣有食有住有弟兄姊妹不断的探望和代祷,然而当时带孩子流浪的他却一无所有。

所以,当我看到贺弟兄自己经常忍着肚子饿先喂孩子吃饭,而孩子每吃几口都吐得满地狼藉时,当我看到贺弟兄在大街上用长围巾当学步带教孩子走路,而孩子每走一步都需要费极大的力气时,我不敢想象换了是我做父母,会怎么样去面对这份无法言传的苦难和琐碎?很可能好逸恶劳的我会逃避或放弃……

在被助者贺弟兄的面前,作为帮助者的我反而感到自身的狭隘和虚弱……

12

北京秋意渐袭,随着小天赐的情况日益好转,贺弟兄表示,冯大夫已经传授了他一些针灸的技能,可以回老家自己给孩子慢慢做进一步康复。我征得冯大夫同意后,也答应了,给他们买了返乡的火车票。

毕竟,北京的地下室冬天没有暖气,过冬不是长久之计。

2012年9月7日,贺弟兄带着小天赐,带着最后剩余的6000元,回到了甘肃老家,据我第一次在天通苑见到流落街头的他们,一晃,竟然已经10个月了。

贺弟兄临走前,给了我他自己和他堂哥的电话号码,一个月后,我打过去,他自己的电话坏了,无法接通;他堂哥的电话倒是接通了,但对方说的是甘肃当地方言,我完全听不懂,无法正常交流。后来,等我再打过去,也无人接听了。

2013年7月22日,甘肃省岷县、漳县交界发生6.6级地震,据报道,这次地震已造成近百人死亡,近千人受伤,多处房屋严重倒塌。不知,贺弟兄是否平安躲过这次劫难?也不知,小天赐康复得如何?

更不知,那位因精神失常而走丢的妻子和妈妈,如今又在哪里……

喻书琴

写于2012年10月

修订于2022年3月